2025-11 | NRWision | Podcast

Wie erreichen wir Angehörige

Burkhard Thom hat einen Podcast zum Angehörigenthema mit mir als Interviewpartner erstellt. Eigentlich wollte ich dieses Jahr keine Interviews mehr geben - Interviews strengen mich sehr an -, aber die Kooperation mit Burkhard hat mir trotz des schwierigen Themas viel Vergnügen bereitet. Er hat die richtigen Fragen gestellt und mir vorgegeben, pro Antwort nicht mehr als eine Minute zu sprechen. Es war eine Herausforderung, mich prägnant und präzise auszudrücken und dennoch der Komplexität des Themas gerecht zu werden. Aus der Kurzbeschreibung von der Seite NRWision:

Jens Flassbeck engagiert sich für Angehörige und Kinder von Suchtkranken. Der Diplom-Psychologe und psychologische Psychotherapeut ist spezialisiert auf Verhaltenstherapie und Gesprächspsychotherapie. Außerdem gibt er Vorträge und veröffentlicht Bücher zu den Themen Suchthilfe und Prävention. Mit Podcaster Burkhard Thom spricht Jens Flassbeck über die Fragen: Was erleben Angehörige, wenn sie merken, dass ein geliebter Mensch süchtig ist? Warum ist der Begriff Co-Abhängigkeit problematisch? Und welche Rolle spielen sogenannte "personenzentrierte" Konzepte in der Suchthilfe?

» Podcast

2025-11 | NACOA | Berlin

Schulung ModeratorInnen von Selbsthilfegruppen für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien

Ich habe einen Traum. Für Eltern von suchtkranken Kindern gibt es bundesweit eine gut ausgebaute, unabhängige Selbsthilfe. Der Ansatz, Selbsthilfe für andere Angehörige in Suchtselbsthilfevereinen zu integrieren, wie es einige Selbsthilfeträger seit vielen Jahren mit vorhersagbar bescheidenen Effekten umsetzen, zäumt das Pferd von hinten auf und galoppiert meines Erachtens in die falsche Richtung. Die Priorität liegt stets bei der Hilfe für die Suchtbetroffenen und die Angehörigen werden nur am Rande berücksichtigt. Deswegen wünsche ich mir von Herzen, dass NACOA Deutschland ebenso bundesweit ein unabhängiges Netzwerk der Selbsthilfe für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien (und auch PartnerInnen) aufbaut und auf diesem Weg Standards setzt.

Auf Initiative des aktuellen Vorstandsmitgliedes, Frau Christina Reich, und des kürzlich ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes, Frau Corinna Oswald, haben wir - Frau Reich und ich - kürzlich die erste zweitägige Schulung mit Betroffenen in den Räumlichkeiten von NACOA in Berlin durchgeführt. Einige TeilnehmerInnen engagieren sich schon in Selbsthilfegruppen, andere überlegen noch, es in Zukunft anzugehen. Eine zweite Schulung mit einer weiteren Gruppe ist für das Frühjahr 2026 geplant. Im Fokus der Fortbildung standen folgende Inhalte: die typischen Belastungen und Traumata von eKS und ihre psychosozialen Auswirkungen, diesbezügliche Verständnis- und Analysemodelle sowie - last but not least - Methoden der Hilfe zur Selbsthilfe. Das Modul wird ergänzt durch ein logistisches Unterstützungspaket von NACOA für Interessierte, die Selbsthilfegruppen gründen wollen.

-

-

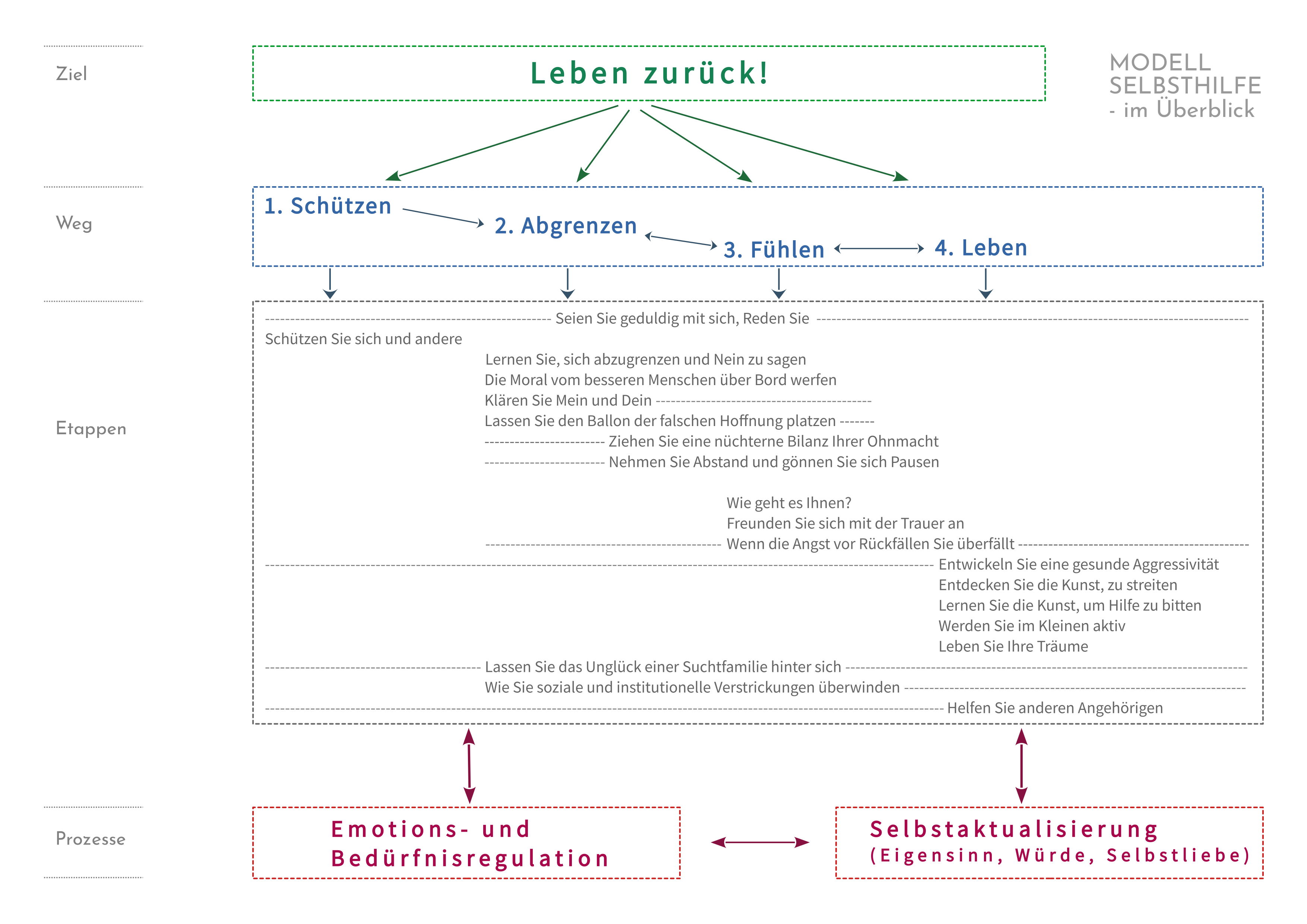

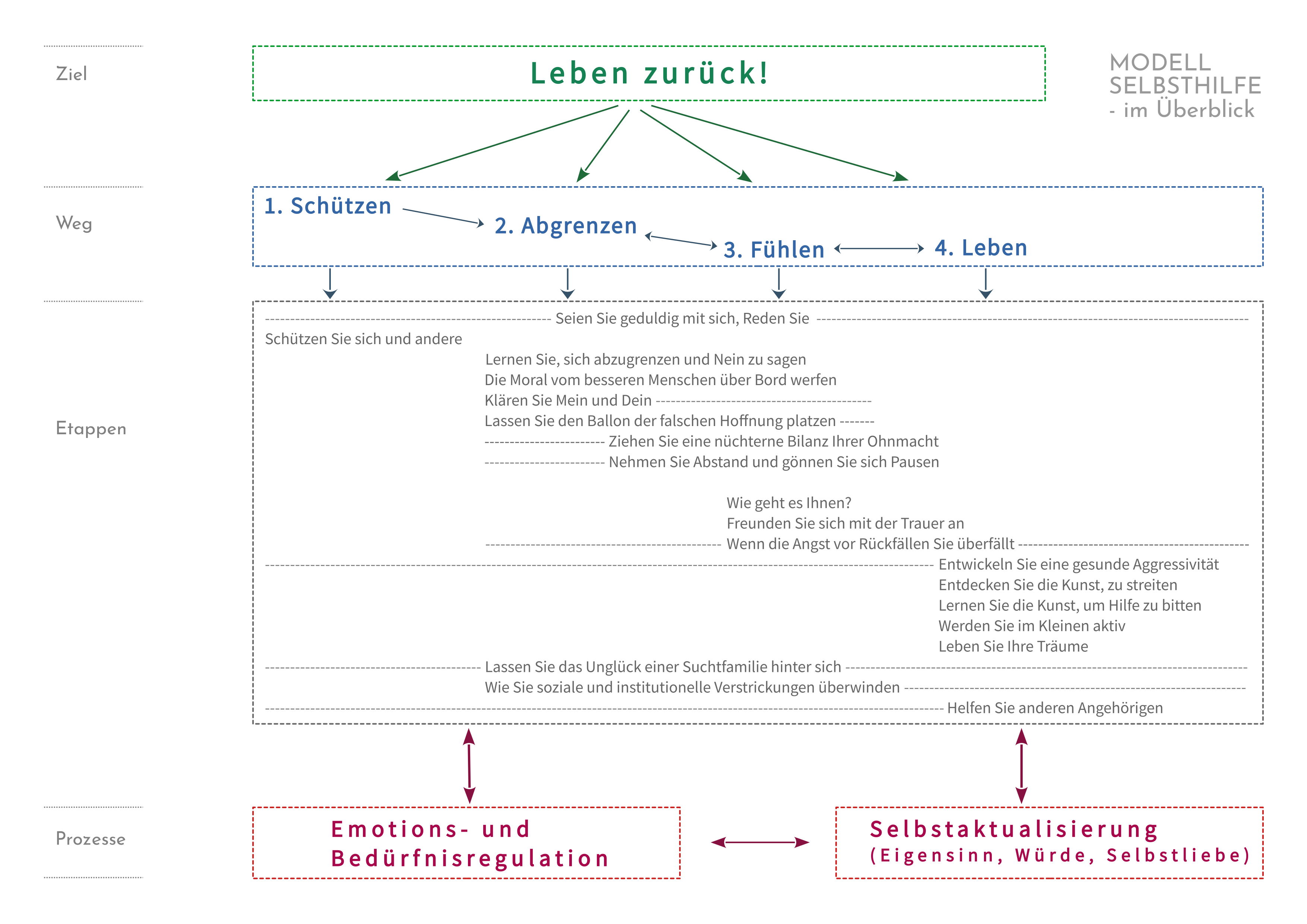

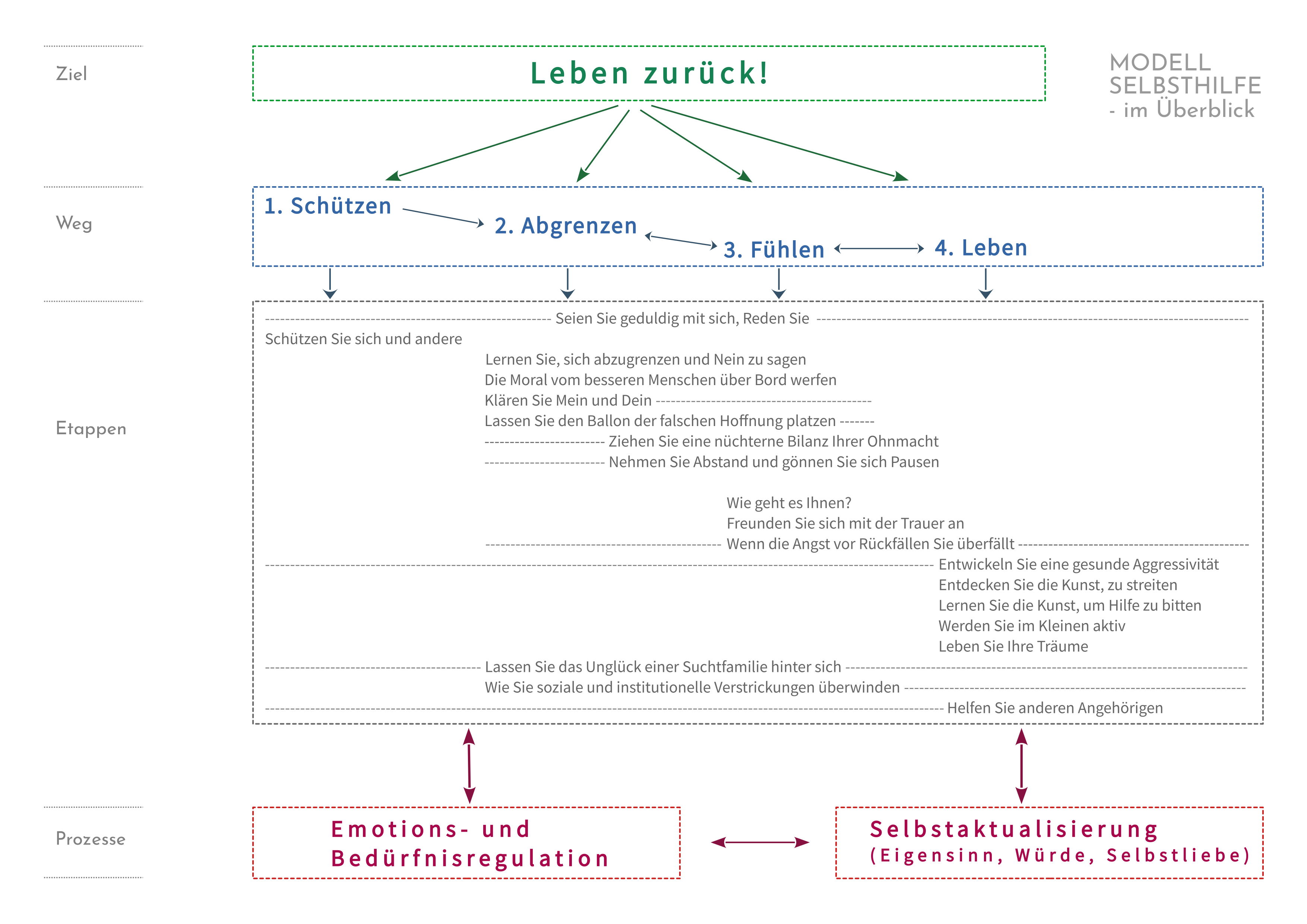

Die Inhalte der Schulung basieren vor allem auf dem vierschrittigen Selbsthilfe-Konzept Leben zurück! (siehe u. a. die Seite Selbsthilfe von Co-ABHAENGIG.de oder den Ratgeber Ich will mein Leben zurück!). Darüber hinaus habe ich personzentrierte, humanistische Methoden der Emotions- und Bedürfnisregulation und der Selbstaktualisierung, der Förderung von Eigensinn und Selbstannahme - angepasst an den Rahmen der Selbsthilfe der "stillen Kinder" - dialogisch eingebracht. Wir haben diese Inhalte nicht nur theoretisch erarbeitet, sondern im Sinne der Selbsterfahrung miteinander ausprobiert. Es ergaben sich immer wieder spontane und kritische Diskussionen über die sozialen und gesellschaftlichen Umstände, wie erwachsene Kinder aus Suchtfamilien benachteiligt werden und wie wir im geschützten Rahmen der Selbsthilfegruppe solidarisch und liebevoll dagegensteuern können.

Eine Fragestellung tauchte vor dem Hintergrund, dass einige TeilnehmerInnen sowohl positive Erfahrungen mit Selbsthilfe als auch Psychotherapie gesammelt haben, mehrfach auf: Was kann Selbsthilfe leisten, wann benötigen Betroffene Psychotherapie? Was ist der Sinn und Wert der beiden Hilfeformen, was sind die Gemeinsamkeiten und was sind die Unterschiede? Das Thema ist spannend; klare, endgültige Antworten haben wir nicht gefunden. Doch einen Aspekt möchte ich hier erwähnen: Selbsthilfe wie auch Psychotherapie basieren auf der Hilfe zur Selbsthilfe und entfalten in der gelungenen Kooperation besondere Effekte. Die stillen Kinder aus Suchtfamilien benötigen beides.

Ich habe schon viel erlebt, aber ich bin erstaunt und beeindruckt von der Gruppendynamik der zwei gemeinsamen Tage nach Hause gefahren. Die gegenseitige Offenheit und die wertschätzenden Begegnungen sowohl in der Gruppenarbeit als auch in den Pausen zwischendurch waren intensiv, berührend und heilsam. Die Kooperation mit Christina Reich - wir kannten uns zuvor nur oberflächlich - habe ich als ein Geschenk erlebt. Sie hat nicht nur den Background der Schulung organisiert, sondern sich auch mit ganz viel Feingefühl, Kompetenz und Erfahrung eingebracht.

Eine Teilnehmerin schrieb mir einige Tage später die folgenden kämpferischen Zeilen in einer E-Mail und wunderbarer kann man es nicht formulieren, weshalb sie hier das letzte Wort erhält:

Geben wir Energie auf das defizitäre Suchthilfesystem, auf Schuld, mangelnde Anerkennung und unsere Kritiker? Das wäre süchtig. Oder darf es um Ermutigung der Engagierten, um Genuss des Erlebten, um Einladung zum Netzwerken und um den Glaube an die (im Kleinen ja bewiesenen) Möglichkeiten der Begegnung, des Trostes, der Wertschätzung unserer Verletzungen und Ressourcen, unserer Wut, unseres Wollens gehen? Man kann Kraft in den Kampf gegen etwas verpulvern oder "die Schwachen" einladen und stärken. Wovon wollen wir mehr? Wo bekommen wir mehr? - So blicke ich auf die Sache.

2025-09 | Vortrag & Lesung | Lüdenscheid

Zwischen Liebe und Sucht: Angehörige im Schatten

Ende letzten Jahres haben Frau Schickentanz und ich schon in der Drobs Iserlohn ein neues Format ausprobiert und Vortrag und Lesung kombiniert. Für den 16.09. waren wir von Frau Stahlschmidt der Selbsthilfe-Kontaktstelle Märkischer Kreis eingeladen worden, die Veranstaltung zu wiederholen. Aus der Ankündigung der Veranstaltung:

Die Veranstaltung möchte die Sichtbarkeit der Angehörigen erhöhen und ihnen Unterstützung bieten. J. Flassbeck informiert fachlich, während Annabelle Schickentanz mit Auszügen aus ihrem autofiktionalen Roman die emotionalen Aspekte lebendig macht.

Es waren ca. 20 Personen gekommen, viele davon Betroffene. Der eher kleine Rahmen schuf eine vertrauliche Situation und von Beginn an wurden viele Zwischenfragen gestellt. Im Anschluss entwickelte sich eine lebendige Diskussion über die konkrete Situation von Angehörigen, ihren Hilfebedarf und auch die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Zum Beispiel haben wir die Frage diskutiert, ob Selbsthilfe von Angehörigen einen exklusiven Raum braucht oder die Selbsthilfe von Angehörigen und suchtbetroffenen Personen gemeinsam stattfinden kann. Das Hauptargument für eine gemeinsame Selbsthilfe ist, dass suchtkranke Personen von der belastenden Situation der Angehörigen erfahren und das gegenseitige Verständnis wachsen kann. Das Hauptargumente für eine exklusive Selbsthilfe ist, dass Angehörige einen Schutz- und Freiraum benötigen, sich von den süchtigen Übergriffigkeiten und Manipulationen zu befreien, persönliche Unabhängigkeit zu entwickeln und Mut zu sammeln, ihr Leben wieder aufzugreifen.

Besonders berührend fand ich, dass Frau Schickentanz für die Anwesenden ein Vorbild war, sich zu öffnen und von eigenen schlimmen Erfahrungen zu sprechen. Mithin entstand eine ganz sensible, mitfühlende Atmosphäre, sich solidarisch und wertschätzend zu begegnen. Bemerkenswert fand ich auch, dass selbst nach Beendigung des offiziellen Teils ein Großteil der BesucherInnen blieb, um den Austausch in kleinen Gruppen zu vertiefen. Für mich ist es einen schöne Erfahrung, mit dem schwierigen Thema nicht allein aufzutreten. Sich die Verantwortung zu teilen und den thematischen Ball hin und her zuzuspielen, habe ich als sehr angenehm und tröstlich erfahren. Es sind weitere gemeinsame Auftritte in Planung.

» Flyer zu Vortrag & Lesung

2025-09 | Fachtagung | Vortrag

Suchtprävention hat ein Gesicht

Am Tag danach, am 17.09., bin ich nach Mainz zur Jahrestagung der Regionalen Arbeitskreise Suchtprävention in Rheinland-Pfalz gefahren. Dort habe ich unter dem Titel: Über Launen und Eigensinn – Gedanken eines Psychotherapeuten zur Suchtprävention der "stillen Mädchen“ vorgetragen. Dies hat mich besonders gefreut, weil ich in der Angehörigensache der Sucht mehr in Rheinland-Pfalz zu Hause und besser vernetzt bin als in meiner Heimatregion. Nirgendwo in Deutschland - das ist meine Erfahrung - sind die Hilfen für Kinder aus Suchtfamilien und andere Angehörigen von suchtkranken Personen so gut ausgebaut wie in Rheinland-Pfalz.

So habe ich auf der Tagung viele alte Bekannte getroffen, mit denen mich eine langjährige, bewährte Kooperation verbindet, zum Beispiel Nina Roth von der Suchtpräventionsstelle des Landesamtes und Dirk Bernsdorf, der, obgleich mittlerweile berentet, die Angehörigenarbeit wie niemand anderes in Rheinland-Pfalz geprägt hat und noch prägt. Highlight der Tagung war in meinen Augen die unkonventionelle und lebendige Moderation durch Janboris Ann-Kathrin Rätz. Janboris ist freiberuflich als Moderator*in und Workshopleitung tätig, ist nicht-binär, katholisch, queer und hat mehr als 25 Jahre TV-Erfahrung (n-tv, Deutsche Welle, ZDF, SWR). In einem eigenen Beitrag hat Janboris auf der Tagung von sich, dem Leben als nonbinäre Person, und auch von der eigenen Kindheit in einer Suchtfamilie und den Auswirkungen erzählt.

Janboris berichtete anekdotisch davon, wie Janboris als junger Mann den Mangel an Gefühlen durch einen ausschweifenden Lebensstil überkompensierte und lange Zeit nicht zu sich stand und sich - äußerlich als Mann verkleidet - vor anderen versteckte. Besonders amüsant, aber auch bedenklich war die Anekdote, wie sich Janboris das erste Mal traute, mit rot lackierten Fingernägeln als Nachrichtensprecher beim SWR aufzutreten, und dadurch den konservativen Betrieb des Rundfunks herausforderte und intern wie auch extern ordentliche Turbulenzen auslöste. Die Erzählungen brachten Leben in den mit über 100 ZuhörerInnen gefüllten Tagungssaal und waren mir und meinem Tagungsthema eine Steilvorlage.

Als Einstimmung habe ich über beschämtes und gleichgültiges Schweigen aus dem Roman Jenseits der Wand von Annabelle Schickentanz vorgelesen (Vorabhinweis: Für April nächsten Jahres ist eine Lesung von Frau Schickentanz und mir in Ingelheim geplant, ganz in der Nähe von Mainz). Danach habe ich essayistisch über die emotional deformierenden Belastungen und Traumata von Kindern aus Suchtfamilien und zu Möglichkeiten der präventiven, therapeutischen Anstiftung zu mehr Authentizität und Eigensinn vorgetragen.

Da ich nicht gut auf die Zeit geachtet habe und meinen Vortrag nicht zu Ende bringen konnte, möchte ich folgend eine gekürzte Version des letzten Abschnitts bzw. der Quintessenz des Vortrags über die Bedeutung von schamhaftem Respekt für das emotionale Funktionieren und den Eigensinn zitieren:

Die Emotion Scham repräsentiert ein Grundbedürfnis des Menschen, nämlich nach Annahme und Bindung. Wir wollen so angenommen werden, wie wir sind, mit unseren Lichtseiten wie auch Schattenseiten. Und vor allem wollen wir darin angenommen werden, dass wir uns von anderen unterscheiden, eigen sind und darüber hinaus nicht perfekt, ja fehlerhaft und bedürftig sind.

Sich zu schämen, bedeutet zum einen, dass das Bindungsbedürfnis unerfüllt oder sogar verletzt ist. Das unerfüllte Bedürfnis ist unangenehm, das verletzte Gefühl der Beschämung erleben wir als schmerzhaft. Das beschämte Schweigen ist statisch, unfrei und sich selbst aufrechterhaltend. Annie Ernaux nennt es das „beharrliche Gefühl der eigenen Unwürdigkeit“.

Allerdings hat Scham noch eine andere, bewegte und bewegende Seite. Wenn wir uns bedingungslos in unserem So-Sein angenommen fühlen, durch uns selbst oder andere, löst dies ebenso Schamgefühle aus, eine angenehme, freudige, kribbelige Scham, es ist wie ein Verliebtsein in sich selbst. Scham hat wie jedes Gefühl zwei Seiten, eine verletzte Seite und eine sich erfüllende, liebevolle.

Respekt findet dort statt, wo eine Person schamhaft eine andere beschämte Person annimmt. Respekt bedeutet, sich gegenseitig und unverstellt mit der eigenen Scham im anderen gespiegelt zu sehen. Wenn Kinder diese annehmende Spiegelung ausreichend erfahren, entwickeln sie ebenfalls eine respekt- und liebevolle Selbstbeziehung und Beziehungsfähigkeit. Prävention, Therapie oder die Selbsthilfegruppe sind Ersatzräume, diese wichtige Erfahrung nachzuholen.

» Flyer zur Jahrestagung

2025-08 | KONTUREN | Fachartikel

Angehörigenarbeit in der Suchthilfe – ein Paradigmenwechsel.

Vor der Sommerpause war ich ausgesprochen fleißig und habe zwei Artikel für KONTUREN online geschrieben. Es ist das Fachportal zu Sucht und sozialen Fragen, welches vom Bundesverband Suchthilfe e. V. (bus.), dem Deutschen Orden Suchthilfe und der Deutschen Gesellschaft für Weiterbildung in der Suchttherapie gGmbH herausgegeben wird. Im Mai habe ich auf dem zentralen Qualitätszirkel der bus. einen Vortrag zur Angehörigenthematik der Sucht gehalten. Danach hatte Frau Schwarzer vom bus., die gleichzeitig die Redaktion bei KONTUREN online inne hat, die Idee, auf der inhaltlichen Grundlage des Vortrags einen Fachartikel zu publizieren.

Aus dem einen geplanten Artikel sind letztlich zwei geworden, Dies lag auch an den vorzüglichen Korrekturleserinnen, die ich hatte und bei denen ich mich hier auch "offiziell" herzlich bedanken will: Frau Schickentanz (Autorin des autofiktionalen Romans Jens der Wand), Frau Schwarzer von KONTUREN online und meine Frau. Alle drei haben mich durch ihre wertschätzendes, kritisches Feedback immer wieder dazu "genötigt" in die originale Literatur zu schauen, um die Inhalte und Zusammenhänge noch umfassender, präziser und nachvollziehbarer darzustellen.

Beide Artikel haben den Haupttitel "Angehörigenarbeit in der Suchthilfe - ein Paradigmenwechsel". Der erste Artikel behandelt unter dem Untertitel "Zuwendung, Würdigung und Solidarität" konzeptionelle Aspekte, wie wir Angehörige und ihre Problematik wahrnehmen, bewerten und einordnen. Der zweite Artikel, "Angehörigenzentrierte Hilfen im Fokus", gibt einen Überblick über Methoden in Psychotherapie, Beratung, Prävention und Selbsthilfe.

» Fachartikel Teil 1

» Fachartikel Teil 2

2025-08 | ZEITmagazin | Artikel

Co-Abhängigkeit - Er sagte, es sei meine Schuld, dass er trinken müsse

Parallel zur Erarbeitung des Fachartikels habe ich mit Frau Gilda Sahebi, Journalistin, korrespondiert, die einen Artikel zum Thema Co-Abhängigkeit für das ZEITmagazin geschrieben hat. Das Besondere an dem Text von Frau Sahebi ist, dass sie sehr offen, reflektiert und vielschichtig über ihre eigene Betroffenheit als Expartnerin eines alkoholkranken Mannes erzählt. Ohne vorwurfsvoll zu werden und sehr authethisch findet sie eine Sprache, um die Dynamik der gegenseitigen Verstrickung zu beschreiben. Die Korrespondenz mit Frau Sahbi hat mir viel Vergnügen bereitet, weil sie die richtigen Fragen gestellt hat.

Bedauerlicherweise ist ihr Artikel nur mit Abo von ZEIT online zu lesen. Tipp: Sie können für einen Euro ein Test-Abo für vier Wochen eingehen, um den Artikel zu lesen. Oder noch viel einfacher: Sie lassen sich den Artikel von Burkhard Thom vorlesen, auf der Seite NRWision.

» Artikel im ZEITmagazin

» Artikel, gelesen von Burkhard Thom

2025-08 | Roman | Rezension

Ohde, D. (2025). Ich stelle mich schlafend. Berlin: Suhrkamp.

Deniz Ohde, deren Erstling Streulicht den Deutschen Buchpreis 2020 gewann, hat kürzlich einen zweiten Roman veröffentlicht. Schon den ersten habe ich für Co-ABHAENGIG.de auf der Seite Medien unter der Rubrik Romane berücksichtigt, aber nicht wirklich rezensiert. Streulicht hat sich dem widersetzt, eingeordnet und bewertet zu werden. Mit Ich stelle mich schlafend geht es mir wieder ähnlich. Deswegen mache ich es mir einfach und zitiere die Beschreibung von Suhrkamp, auch wenn ich diese nur zum Teil stimmig finde, und lasse danach das Buch selbst mittels Zitaten sprechen.

Das Haus, in dem Yasemin bis vor kurzem gelebt hat, steht nicht mehr. Es musste bis auf die Grundmauern abgerissen werden. Von der Wohnung, die sie zuletzt mit ihrem Freund Vito geteilt hat, sind nur Erinnerungen übrig. Die Geschichte der beiden reicht bis in ihre Jugend zurück: Beide wachsen im selben Hochhauskomplex auf, und Yasemin verliebt sich mit dreizehn in den drei Jahre älteren Nachbarn. Von klein auf fasziniert von Glaubensfragen und Spiritualität, versucht sie durch einen Liebeszauber, Vito für sich zu gewinnen. Doch nach einem Sanatoriumsaufenthalt, wo ihre Skoliose behandelt wird, geht sie auf Distanz. Zu fremd ist ihr der eigene Körper, zu groß die Scham wegen ihres Korsetts. Erst zwanzig Jahre später, als die mühsam aufgerichtete Wirbelsäule droht, sich wieder zu stauchen, begegnen sie sich erneut. Yasemin hält dieses späte Aufflammen der Jugendliebe für Schicksal. Aber dann zeigt Vito sein Inneres, das bedrohlich ist und leer.

Ich stelle mich schlafend erzählt von den dunklen Seiten einer Liebe – und die Geschichte einer Befreiung. Ein eindringlicher Roman über den Versuch einer Auslöschung und über die Frage, ob es eine Berührung gibt, die den Kern eines Menschen unwiederbringlich verändert.

Warum berücksichtige ich das Buch für Co-ABHAENGIG.de? Yasemin gerät als erwachsene Frau in eine Abhängigkeit zu Vito, der suchtkrank, verwahrlost und dissozial ist und sie übel behandelt. Trotzdem verlässt sie seinetwegen Andreas, den ersten Mann in ihrem Leben, der sie liebt und ihr guttut. Am Ende schafft sie es, sich von Vito zu trennen (S. 208):

»Du kannst hier nicht bleiben«, bestimmt, aber ruhig, darauf hatte sich Yasemin mit sich geeinigt. Sie sagte es in einem sanften Tonfall. »Wir haben uns getrennt. Es tut mir leid.«

Die Jugendfreundin von Yasemin, Immacolata, wird beim Trampen ermordet. Deniz Ohde verdeutlicht an dem Schicksal der beiden Frauen den Unterschied von gebeugtem und gebrochenem Willen (S. 190, 192, 208 - 209):

Als Vis compulsiva bezeichnet man im Strafrecht die willensbeugende Gewalt. Im Unterschied zur willensbrechenden Gewalt, die leicht als solche erkennbare Gewaltanwendungen meint - schlagen, fesseln, betäuben -, ist Vis compulsiva schwerer zu greifen. [...] War Yasemins Wille gebrochen oder nur gebeugt? [...] Niemand wollte zu einem Passfoto werden [Anm.: Von Immacolata bleibt Yasemine nur ein Foto.], es war nichts, was man selbst in der Hand hatte. Was sie in der Hand hatte, hatte Yasemin getan: Sie hatte sich getrennt, sie war davongekommen, bevor etwas geschehen war, noch zum Zeitpunkt eines bloß unguten Gefühls, noch zum Zeitpunkt, als ihr Wille zwar gebeugt und noch nicht gebrochen war, als es nur die Glühbirnen ihrer Lichterkette waren, die Vito hatte ausbrennen lassen.

Und die Protagonistin reflektiert nun ihre abhängige Beziehungsstrategie (S. 208):

Sich zu entschuldigen, das war ihre Lebensaufgabe, ihr Lebensgefühl, ihre ganze Lebensform, ob es um einen Mann ging, der in ihre Wohnung einbrach, oder um einen Salzstreuer, den sie gar nicht aufgeschraubt hatte, es war ihre Überlebensstrategie, auch jetzt, fight, flight or fawn, die dritte Variante kannte kaum jemand, höchstens freeze war noch manchen ein Begriff, aber fawn hatte Yasemin immer gerettet: sich einschmeicheln. Sich hingeben, wenn sie eigentlich nicht wollte, sich anbiedern, sich die Berührung eines Menschen wünschen, damit er ihr nicht den Willen brach, sie beugte ihn sich selbst, sie war so trainiert darauf, dass sie beim kleinsten Anflug der Nötigung schon nachgab. Verhalten: unauffällig freundlich.

Die Episode mit Vito hat einen hohen Preis, Yasemin ist seelisch und körperlich am Boden. Es bleiben bohrende Fragen, Zweifel und Unsicherheiten, z.B. (S. 217, 225, 226):

Was habe ich gelernt? Dass man auf seine Intuition hören soll? Dass man nicht zu fremden Männern ins Auto steigt? Das wusste ich längst - wieso habe ich mich nicht daran gehalten? Dass man das mit dem Urvertrauen lassen sollte, diesem naiven Glauben, niemand wolle einem etwas Böses. [...] Habe ich mich vor ihm verbeugt, oder wurde ich durch ihn gekrümmt? [...] Was ist, wenn ich auch in Zukunft nicht Nein sagen kann? Wenn ich in Dinge gerate. Wenn ich Nein sage und es nicht zählt. Wenn ich Nein sage und nicht danach handle. [...] Was ist, wenn ich mir mein Nein nehme aus Gewohnheit. Es verschlucke und schweige.

Ohde macht es richtig: Sie gibt keine Antworten auf die Fülle an Fragen, sie deutet nur Möglichkeiten an. Diese sind zwiespältig, so wie das Leben zwiespältig ist. Am Ende beginnt Yasemin, zu akzeptieren, was ihr angetan worden ist und was sie sich hat antuen lassen. Sie beginnt wieder, zu atmen und für sich zu sorgen - und für sich sorgen zu lassen.

» Das Buch beim Suhrkamp Verlag

2025-04 | Vortrag | Minden-Lübbecke

Verantwortung und Freiheit als Gegenentwurf

Der Landesverband der Freundeskreise ist seit längerem engagiert dabei, die Angehörigen mehr in den Fokus zu nehmen und ihnen adäquate Unterstützung zu bieten. Die Angehörigen sind mittlerweile sogar im Vorstand vertreten und es wurde die empfehlenswerte Broschüre Steig aus! von Angehörigen für Angehörige veröffentlicht. Eine Selbsthilfegruppe Angehörige hatte mich für den 15.04.2025 ins Katholische Gemeindehaus nach Minden-Lübbecke eingeladen. Und die Gruppe hat mir ein brisantes Thema mit reichlich Stoff für Diskussionen vorgegeben. Aus der Ankündigung:

Abhängigkeit ist ein soziales System und dieses System spielt unentwegt Schwarzer-Peter mit festgeschriebenen Rollen: Die süchtigen sind die "armen Kranken" und die Angehörigen haben den schwarzen Peter. Dieses rigide, manipulative Spiel findet nicht nur in den Familien statt, es ist auch definierender Teil des Suchthilfesystems und Teil einer seit Jahrzehnten bekannten gesellschaftlichen Schieflage: Alle Hilfe ist für die Suchtkranken reserviert, während die Angehörigen vergessen oder als Co-Therapeuten benutzt werden.

Was können wir machen, wenn wir gewahr werden, dass wir Teil eines Spiels sind, welches wir nur verlieren können? Es geht meiner Erachtens darum, aus dem abhängigen Schuldspiel auszusteigen, uns die Freiheit zu nehmen, nüchtern Verantwortlichkeiten zu klären: "Für deine Sucht und die Folgen bist du verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, mich zu schützen, abzugrenzen und mein Leben nach meinen Vortstellungen zu gestalten." Darüber möchte ich mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Um anzuregen, wie aus dem Schuldspiel ausgestiegen werden kann, habe ich aus vier Büchern zitiert und zwei Gedichte vorgetragen. Das erste Buch ist Der Mensch in der Revolte von Albert Camus. Die anderen drei Bücher sind Romane zum Thema Kinder aus Suchtfamilien von Juli Zeh, Annabelle Schickentanz und Michelle Halbheer. Die Gedichte stammen von Erich Fried (Sucht) und Annabelle Schickentanz (Sehnsucht) Folgend drei Zitate aus den Büchern:

Camus (S. 27): Was ist ein Mensch in der Revolte? Ein Mensch, der nein sagt. Aber, wenn er ablehnt, verzichtet er doch nicht, er ist auch ein Mensch, der ja sagt aus erster Regung heraus. [...] Gleichzeitig mit dem Widerwillen gegen den Eindringling enthält jede Revolte eine völlige und unmittelbare Zustimmung des Menschen zu einem Teil seiner selbst.

Zeh (S. 190 - 191): Plötzlich weiß er, wie es geht. Es gibt nur einen Weg. Er löst sich von ihr und beginnt, Kleidungsstücke vom Boden aufzuheben und in Lunas Rucksack zu stopfen. [...] "Was soll das?", fragt sie. "Geh", sagt er. Sie schauen sich an. Lunas großer, erstaunter Blick. "Sofort", sagt er. "Hau ab." Sie gehorcht. [...] Er schaut in das Gewirr aus herabsinkenden Flocken. Wunderbare Langsamkeit. Unten tritt Luna aus dem Haus, eine große Frau. [...] Ihre Jacke ist zu dünn, sie wird sich erkälten. Henning öffnet das Fenster, ruft aber nicht. Er lässt den kalten Zigarettengeruch hinaus.

Schickentanz (S. 218): Du könntest entgegnen, dass man zwischen dem Menschen und der Sucht unterscheiden muss, dass die Würde des Menschen es gebiete, ihm zur Seite zu stehen, ihm zu helfen, damit er die Sucht überwinden kann. [...] Der Übergang in eine Co-Abhängigkeit ist ebenso fließend wie die Entstehung einer Sucht. Es sind unsere ungestillten Bedürfnisse, schlafend unter dem Deckmantel der Hilfe, die uns in die Zuwendung drängen. Warum fragen wir nicht danach, welche würdevolle Zuwendung unsere eigenen Bedürfnisse benötigen?

Aus der Diskussion im Anschluss an meine Ausführungen sind mir besonders zwei Fragen nachgegangen: 1. Wie antworte ich, wenn mir jemand mitteilt, dass er sich schämt. 2. Wie geht es, wütend zu werden? Die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten: Ein Schamgefühl ist der Ausdruck des Grundbedürfnisses nach Liebe und Bindung. Ein Mensch, der sich in seinem Schamerleben mitteilt, möchte in seinem Sosein, dass er so ist, wie er ist, gesehen und angenommen werden. Die zweite Frage ist die große, immer wieder neu zu stellende Frage nach dem Sinn des Leben: "Was will ich?" Diese kann nur jeder für sich beantworten, die Suche nach den Antworten dauert ein Leben lang. Voraussetzung dafür ist, dass man frei, nur sich selbst verpflichtet ist.

» Abstract zum Vortrag

» Freundeskreise NRW

» Broschüre herunterladen